~本記事で解決する悩み~

- 電動バイクで公道走行するときに自賠責や任意保険って必要なの?

- 任意保険って加入した方がいい?

最近、電動バイクをよく見るけど、おれも電動バイクでとことこお散歩したいな。

自賠責保険とか任意保険って加入する必要があるの?

電動バイクは、環境問題への対応もあって、これからどんどん注目を浴びていく乗り物だね!

もちろん、バイクになるから保険加入も必要!

本記事で、電動バイクの「保険」について解説していくよ!

最近、話題になりつつある電動バイク。

テレビ番組でも、「電動スクーターでトコトコ旅をする」というのが流行っていますが、環境問題への対応もあり、電動バイクに興味を持つ方も多いのではないでしょうか。

’https://www.yamaha-motor.co.jp/’

電動バイクとは、電気の力を使ったモーター動力により走行するバイクのこと。

現状では、主に原付タイプの車種が市場に出ていますね。

本記事では、そんな電動バイクに乗るときの自賠責・任意保険について、加入方法を含めて詳しく解説していきます。

原付歴15年以上&超ロングツーリングを数こなしてきた「原付ヘビーユーザー」の僕が、電動バイクの保険を徹底解説するよっ!

本記事をお読みいただくことで、電動バイクに乗るときの「自賠責保険」・「任意保険」についての知識が身に付き、安心・安全なバイクライフが可能となります。

ぜひ最後までお読みいただき、次世代乗り物を安全に乗りこなしていきましょう!

▼「電動バイクとは?」という方はこちらの記事がおすすめ!

電動バイクって自賠責や任意保険への加入は必須なの?

電動バイクの取り扱いは、基本的に「原付(~1.0kW規格」。

そのため、電動バイクで公道を走行する際、自賠責や任意保険に加入については、

- 自賠責保険

⇒加入が「必須」! - 任意保険

⇒加入は「任意」!

というルールです。

自賠責保険については、未加入の場合、次の罰則が科されます。

- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

- 違反点数6点(一発免停)

※自賠責保険証明書を所持していないだけでも30万円以下の罰金となる。

電動バイクに乗るなら、必ず自賠責保険は加入しましょう!

また、電動バイクは、以下のように「定格出力」で免許・車両の区分がされます。

| 電動バイク (定格出力) | (参考) ガソリン車 | 車両区分 | 必要な免許の種類 |

|---|---|---|---|

| 0.6kW以下 | 原付第一種 0~50cc | 原動機付自転車(原付) | 原動機付自転車免許 |

| 0.6kW超~ 1.0kW以下 | 原付第二種 ~125cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (小型限定) |

| 1.0kW超~ 20kW以下 | 軽二輪 ~250cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |

| 1.0kW超~ 20kW以下 | 小型二輪 ~400cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |

| 20kW超~ | 小型二輪 400cc~ | 大型自動二輪車(大型二輪) | 大型自動二輪車免許 (大型二輪免許) |

ガソリン車でいう排気量区分は、電動バイクの場合、定格出力(kW)を用いての区分となります。

保険加入の際には、この定格出力の区分によって加入する保険プランが異なってきますので、把握しておくとよいですね!

電動バイクの自賠責保険の加入方法を紹介!

電動バイクを手に入れて道路で運転するためには、

- ナンバープレートの取得

- 自賠責保険への加入

が必要になります。

自賠責保険加入までの流れ!

まず、電動バイクの自賠責保険加入までの流れについて以下にまとめておきます!

- 電動バイクを手に入れる!

- お住まいの自治体(市区町村の役所)でナンバープレートの登録をする!

※原付クラスなら、原付と同様の軽自動車税の登録手続き - 自賠責保険に加入する!

⇒コンビニまたは保険会社にて加入

自賠責保険への加入方法!

ナンバープレートを取得したら、自賠責保険への加入が可能となります。

自賠責保険は、「原付の自賠責保険を取り扱っている保険会社」か「コンビニ」で加入手続きをしましょう!

どこで加入しても、保険料・補償は変わりません。

コンビニなら24時間365日、簡単に加入できちゃうので楽ちんですね!

コンビニでの加入手続きは、セブンイレブンであれば、

- 店頭のマルチコピー機で、必要情報(氏名、住所、電話番号、車種、登録番号、車体番号、使用の本拠地、保険始期日、保険期間)を入力

- 払込票を印刷

- レジで保険料を支払い

- ステッカーとしおりを受け取る

- マルチコピー機で自賠責証明書を印刷

- ステッカーをナンバープレートに貼り付ける

- 完了!

という手順になります。

簡単そうだな。

僕にもできそうだよ。

自賠責保険の料金

気になる自賠責保険料ですが、原付クラスの電動バイクであれば、下表のとおり保険期間1年で6,910円、長期契約するほど1年あたりの金額が安くなるようになっています。

(※セブンイレブンHP参照。2022年7月31日現在。)

| 保険期間 | 自賠責保険料 (~1.0kW・ ~125cc以下) |

|---|---|

| 12か月 | 6,910円 |

| 24か月 | 8,560円 |

| 36か月 | 10,170円 |

| 48か月 | 11,760円 |

| 60か月 | 13,310円 |

電動バイクで任意保険は必要か?

続いて任意保険について見ていきましょう!

バイクの任意保険は、お金(ランニングコスト)がかかることなので、

「電動バイクで任意保険なんて必要なの?」

「自賠責だけでよいのでは?」

と考える方は多いかと思います。

この疑問に対してお答えするならば、あなた自身が「どれだけリスクを許容できるか」ということになります。

自賠責と任意保険の補償内容比較

まず、自賠責と任意保険の補償内容を比較してみましょう。

| 補償内容 | 自賠責保険 | 任意保険 |

|---|---|---|

| 対人賠償保険 | 〇 ※上限あり | 〇 ※無制限 |

| 対物賠償保険 | ✕ | 〇 ※無制限 |

| 自損事故保険 | ✕ | △ |

| 人身傷害保険 | ✕ | △ |

| 搭乗者傷害保険 | ✕ | △ |

| 無保険車障害保険 | ✕ | △ |

| ロードサービス | ✕ | △ |

(※任意保険の補償内容については、保険会社・プランによって異なる。)

上表のとおり、自賠責と任意保険は補償内容が全然違います。

自賠責保険は、被害者救済のための最低限の補償で、「対人賠償」のみ。

自分への損害、相手車両・建物への損傷などは補償対象外ですし、唯一ある「対人賠償」についても次のように上限があります。

~自賠責保険の補償~

- 死亡事故・・・3,000万円

- 後遺障害・・・3,000万円

※神経系統に著しい障害を残して、常時介護が必要な場合は4,000万円まで - 障害による損害(治療が必要な場合)・・・120万円

電動バイクのリスク

とはいっても、電動バイクは「小型軽量かつ手軽感」のある乗り物のため、そこまで保険の必要性を感じないかと思います。

しかし、一度想像してみましょう。

- もし、運転中に車にぶつけてしまい、自分が転倒してケガしたら・・・

- 相手車両をキズつけてしまったら・・・

- 自分の電動バイクを追い抜いていく車と接触したら・・・

- 通行人や自転車とぶつかって、相手をケガをさせてしまったら・・・

ちょっとした物損ならまだ数万~数十万円レベルの支払いで済むかもしれませんが、それなりの補償をしなければなりません。

さらには、自分や相手のケガ、死亡事故に対して、自賠責保険だけでは、十分な補償を得られない場合が多々あります。

原付クラス(~1.0kW電動バイク)の任意保険料は、目安として年間10,000~50,000万円程度。

料金は免許の色や年齢等によっても変わりますが、1~5万円で「万が一のときの安心買える」と思った方がよいかもしれません。

「大きなリスクを抱えて走る」か、「数万円で安心を買う」かは判断のしどころですね。

▼自分のバイクの損害は車両保険が必要!

(※まずは任意保険加入が優先)

電動バイクでの任意保険のおすすめは?

原付の任意保険に加入しようとすると、次の2パターンあります。

- 自動車保険のファミリーバイク特約をつける

- 単体で原付(電動バイク)の任意保険に入る

※125cc以下(1.0kW以下)のバイク保険等

自動車保険のファミリーバイク特約をつける

自動車を所有している場合は、ファミリーバイク特約という選択肢もあり。

ファミリーバイク特約でのバイク保険は、メリットも大きいです。

- ~125cc(1.0kW)バイクなら1家庭で2台以上可

- 本人や家族の補償もOK

- 他人から借りた~125ccバイクも可

※保険会社により異なる

比較的安価&補償対象となる幅が広いので、自動車保険に加入している方(家庭)は、電動バイクの保険としてもおすすめ!

ただし、ファミリーバイク特約の場合、ロードサービス非対応であることが多いです。

電動バイクでツーリングによく出かけるという方は、出先でのトラブル対応にロードサービスはつけておきたいところ。

対策としては、次の2点あります。

- 単体の任意保険(ロードサービス付)と比較検討する

⇒まずは任意保険の見積もり取得!

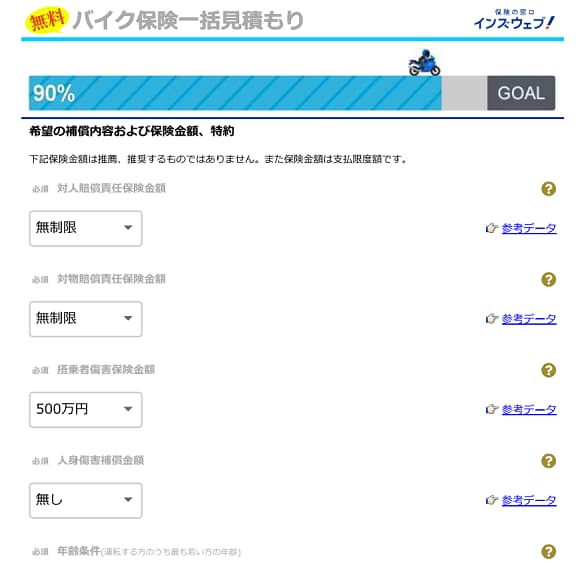

≫インズウェブ(バイク保険一括見積もり)

- JAFなどのロードサービスに別途加入する

⇒JAFはコスパが良いのでおすすめ!

≫JAF

まずは、単体の任意保険の相場(見積もり)を取ってみないと判断しづらいかなと思います。

「単体のバイク用任意保険」と「ファミリーバイク特約」を比較するなら、インズウェブの無料一括見積もりサービスだと楽チン。

複数社の補償内容&保険料が一気に調べられます。

オンラインで、必要事項(バイク情報・必要な補償内容等)を入力するだけなので簡単です。

▼無料の簡単見積もりを取得してみる!(インズウェブ公式)

単体で原付(電動バイク)の任意保険に入る

自分や家族が自動車保険に入っていない場合は、単体で原付の任意保険に入ることになります。

この場合、原付クラス(定格出力1.0kW以下)であれば、125cc以下のバイクに適応の保険プランを選べばOK。

バイク向け(電動バイク)の保険商品を出している保険会社はたくさんありますが、中でもおすすめは次の3社です。

- チューリッヒ

⇒スーパーバイク保険 - 三井ダイレクト損保

⇒バイク保険 - アクサダイレクト

⇒バイク保険

聞いたことがある会社の名前が多いと思いますが、補償内容、価格面を見ても、この3社なら間違いないでしょう。

大手なので安心感もあります。

バイク(電動バイク)の任意保険って、「何かあったとき」に利用するものなので、安心できる会社の方がいいですよね!

ちなみにこの3社は、バイク保険に加入するとロードサービスが付帯していますので、ツーリング道中のトラブルなどにも対応可能です!

電動バイク向け任意保険の選び方

単体のバイク用任意保険の加入を考えたら、保険会社やプラン(補償内容)選びが重要。

ただ、保険選びにおいて、

「結局、どの会社のどのプランがいいんだろう?」

と迷ってしまう方は多いです。

そんなときには、インズウェブの無料一括見積もりサービスがおすすめ。

インズウェブは、大手SBIホールディングスが提供するの無料のサービスですが、簡単な情報を入力するだけで複数社の保険見積もりが取ることができます。

何でもそうですが、商品を買うときは「相見積もり」は基本ですよね!

インズウェブなら、

- バイク情報

- 付けたい補償

などの情報を入力することで、おすすめの保険会社・プランの見積もりを提案してくれるので便利。

”

1社ずつ確認して比較する手間が省けるので、ぜひ利用してみるとよいでしょう!

もちろん、加入するかは見積もりを見てから決めればOKです!

オンラインで完結するので、気軽に利用できます!

▼電動バイクの任意保険!簡単一括見積もりをお試し!

電動バイクってどんな車種があるの?

現在、国内市場に出ている電動バイクと言うと、原付タイプが多い傾向です。

電動バイクの一例として、主要バイクメーカーが出している「某テレビ番組(充電バイク)」でも有名な「E-Vine(ヤマハ)」について見ていきましょう!

’https://www.yamaha-motor.co.jp/’

原付一種タイプで「Vino」の電動バイク版です。

レトロポップでおしゃれなスクーターですよね!

車両重量68kgと軽量ボディで取り回しが楽ちん!

充電満タンでの航続距離は約29kmですが、別売りのスペアバッテリーを使用することもできます。

バッテリー重量は6kgなので、充電操作もやりやすいです。

E-Vinoは、電動バイクで30万円を切る値段なので、割と手ごろに買える車種かと思います。

~特徴~

- メーカー希望小売価格(10%税込)

314,600円 - 定格出力

0.58kW(原付一種) - 1充電走行距離

32km(30km/h定地走行テスト値) - 1回の充電あたりの電気代

約14円(※参考) - 充電時間

約3時間 - その他

- 見やすく分かりやすいデジタル液晶メーター

- BOOST機能

⇒加速したいとき、登坂などで一時的にパワーUPする機能搭載 - 走行状況に応じて「標準モード」「パワーモード」切り替え可能

他にも、有名バイクメーカーでいうと以下のものなどがあります。

- PCX ELECTRIC(ホンダ)

- 定格出力0.98kW(原二タイプ)。

- リース専用。

- ベンリィe:Ⅰ(ホンダ)

- 定格出力0.58kW(原一タイプ)。

- 法人向け。

- 値段:税込737,000円

- ベンリィe:Ⅱ(ホンダ)

- 定格出力0.98kW(原二タイプ)。

- 法人向け。

- 値段:税込737,000円

- ジャイロe:(ホンダ)

- 定格出力0.58kW(原一タイプ)。

- 法人向け。

- 値段:税込550,000円

これらは、リースまたは法人向けのタイプとなりますが、値段はまあまあ高額になりますね!

その他にも、電動製品を扱うアクセスという会社のものなど、じわじわと電動バイク製品は増えていっている感じです。

▼アクセス製電動バイク(原一・原二)

国内メーカーだけでなく海外メーカーも参入してきています。

これからも、新しい車種がどんどん出てくることが予想されますので楽しみです!

まとめ

電動バイクの保険について解説しました。

現状では原付クラスの電動バイクが多く、手軽な乗り物として思われがちですが、保険加入についてはしっかりと把握しておく必要があります。

- 自賠責保険⇒必須

- 任意保険⇒任意

となり、「任意保険なんて必要ない」と考える方もいるかもしれませんが、万が一の時の保険として、検討だけでもしておくと安心ですね。

まずは、無料の一括見積もりを利用してみて、保険料がどれくらいになるかを見てみることをおすすめします!

▼無料一括見積もりはこちらから!

では、安心・安全に原付&バイクライフを楽しんでいきましょう!